《马说》有云,“千里马常有,而伯乐不常有”,而李东亚却有着自己的教育观点。“青年学生的智商都差不多,都有各个方面的潜力,我认为好的伯乐不是‘发现’人才,而是发现每位学生自身的潜力。”在李东亚培养学生过程中,他以学科竞赛激发学生科研热情,坚持将技术、工程与人才培养相结合的理念,言传身教,引导学生迈向更广阔的天地。

2021年在色播app实验室,李东亚(第一排右一)与课题组合影

学科竞赛,激发科研热情的引擎

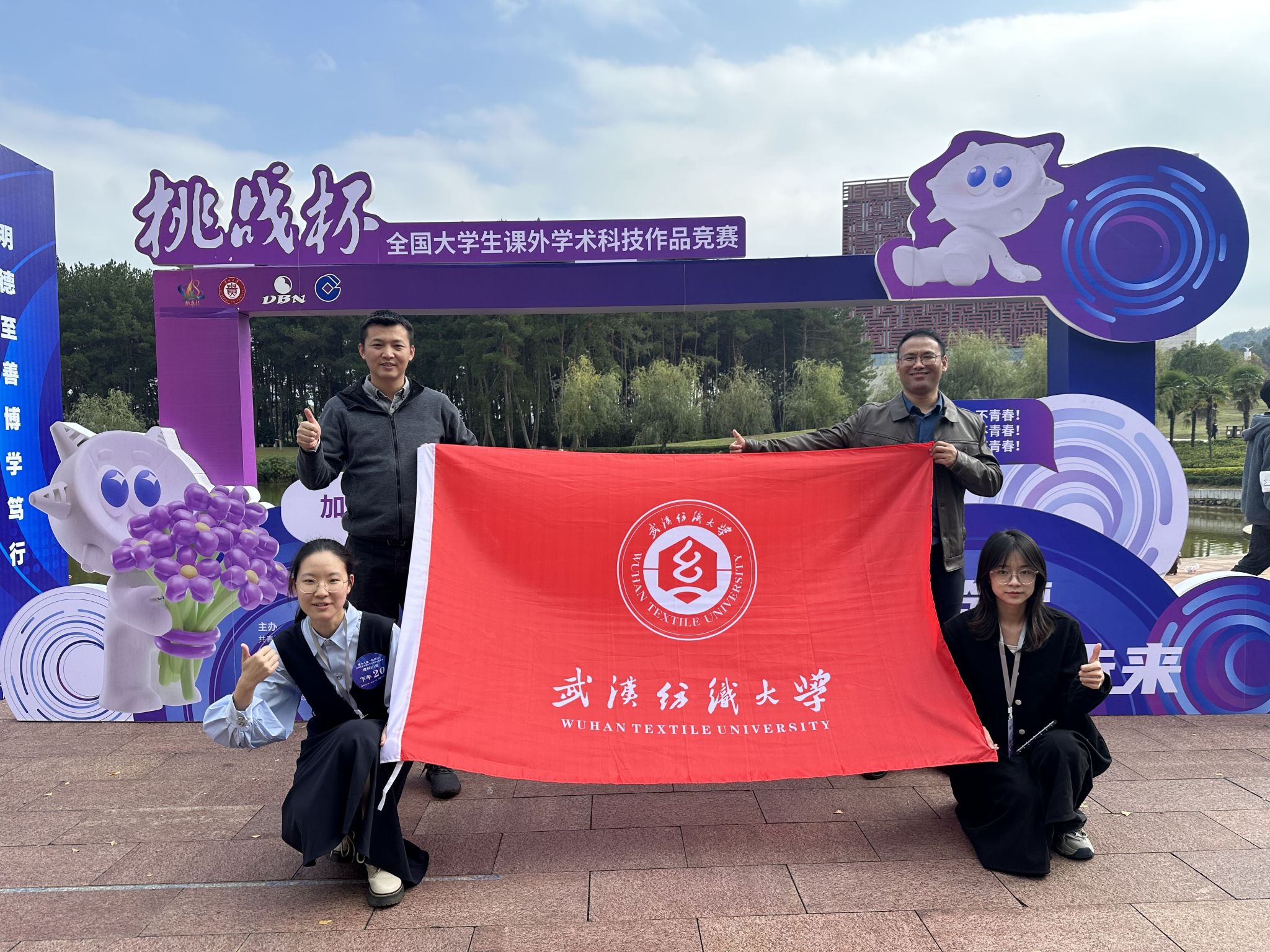

李东亚将学科竞赛视为激发学生们科研热情和创新能力的重要舞台,在竞赛组队、团队培育过程中发现了很多科研小能手,并慢慢将他们带上科研之路,荣获第十八届全国“挑战杯”特等奖、直博西湖大学的环工12003班的丁艺琛就是一个代表性例子。

一切的起点,源于2021年一堂《环境保护概论》课。丁艺琛在课堂上频繁向老师请教工业废水深度处理技术问题,这一举动马上被李东亚关注到,通过几次谈话李东亚发现她有一股钻研的劲,尽管丁艺琛还是大一新生,尚未掌握系统的研究方法和专业知识,但两人一拍即合,李东亚毫不犹豫地邀请她加入自己的课题组。

就在2023年挑战杯备赛期间,丁艺琛因意外腿部受伤,但还是坚持与李老师保持联系。李东亚动情地回忆起那段经历:“她在家中养病,却依然积极主动地寻求我的指导,这份热情让我感动。”李东亚随即放下手头正在进行的工作,与之讨论起实验数据,引导丁艺琛从这次骨折受伤中寻找灵感,发现打钢钉、裹石膏和污染反应过程是相通的。出院后丁艺琛每天都泡在实验室,在老师指导下最终实现了由降解到聚合的转变,解决了项目中的瓶颈问题。最终,该项目《可聚可降催化界面加速驱动的新型碳回收-水处理技术》荣获全国挑战杯特等奖。谈及大学四年的成长历程,丁艺琛感慨万千:“能与李老师相遇,是我莫大的幸运。老师为我打开了一扇通往科学殿堂的大门,让我从一个对科研一无所知的懵懂少年,成长为如今硕果累累的科研新兵。”

李东亚这样的教育实践案例,还有很多,比如从团队中走出的湖北省“长江学子”左诗语,以及先后考入华中科技大学等985/211院校就读硕士、博士的刘壮、宋辉、李梦、朱怡、汪启慧等一大批学生,最终都迈向了科研创新之路。

2023年在第十八届挑战杯决赛场外,李东亚与所指导学生合影留念

技术、工程和人才培养相结合

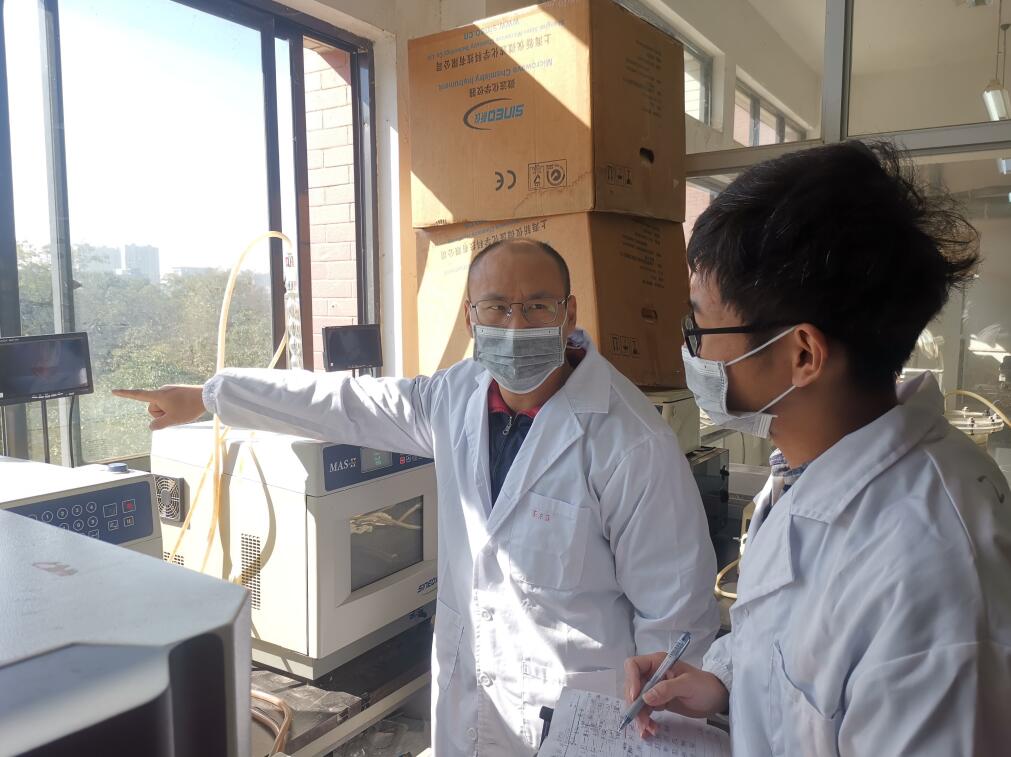

“看,这就是我们要面对的挑战。我们的任务就是要让这些废水变得清澈透明,达到排放标准。”李东亚带着学生团队到市郊的一家化工厂进行生产实践,他指着废水池说道。废水处理工艺复杂,技术难题众多,学生们面面相觑,显得有些手足无措,一时不知从何入手。李东亚随即带着学生逐一分析废水处理过程中的各个环节,指着废水处理流程图说:“我们可以采用生物处理法、化学处理法或者物理处理法,具体要根据废水的性质来确定。”面对散发着恶臭的污水,李东亚没有丝毫犹豫就亲自上手操作,熟练地调节着废水处理设备的各项参数,指导学生如何观察水质变化、如何记录数据。学生们被李老师不畏恶劣环境和全神贯注的神情打动,纷纷开始学习调整处理工艺,优化设备选型,终于在一次次的尝试中取得了突破。

李东亚团队的“高浓有毒有机废水氧化深度处理技术”,已在全国多个省的10多家企业应用,其科研成果不仅对环保有着重要意义,更为解决当前环境问题提供了新的思路和方法。在他的努力下,学生们的成长之路更加宽广,职业规划更加清晰,校企之间的合作更加紧密,技术、工程和人才培养相结合的理念更加生动呈现。

“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”李东亚鼓励学生们积极参与到实际科研中,而不是仅仅停留在理论学习上。他常说,参与科研不仅是学习的过程,更是理解科学背后价值的过程。他鼓励学生在实践中检验和完善理论。他积极奔走于各大企业和学校之间,为学生们搭建起一个个更广阔的发展平台。

2021年在色播app实验室,李东亚指导学生左诗语

言传身教,做学生的楷模

“开组会是研究生都逃不开的话题,而李老师特别注重开组会,每周六晚七点都会准时开组会。”给排专业研究生王涛谈到,“我印象最深的那一次组会是晚上九点开的,李老师因为有事没能准时到场,我以为这么晚李老师会草草敷衍尽快结束,但他并没有这么做,而是认真听完每个人的汇报,并给出了点评和耐心指导,直到晚上11点开完组会才离开学校。”“就在离开时,我突然看到他的裤脚上沾了很多泥土,询问同行的师兄,才知道李老师刚刚在黄冈的一个化工厂解决废水处理系统紧急故障,回来路上耽误了时间。自从这件事后,我发现团队的所有学生都有了变化,对组会更加积极了,汇报也更用心了。”

团队关泽宇老师回忆,“李老师只要不在学校,他的电话会议就特别多,他所有空档时间都在和团队的学生们讨论实验的进展和遇到的问题,团队20多位同学的科研和教学培养,从催化材料制备、催化机理分析、水质检测等,每一步李老师都倾注了心血,可以说是以忘我的热情全身心地投入到教学和科研中。”

即便在假期,李东亚的实验室里依然一片繁忙的景象,他带领着团队潜心研究废水深度处理及资源循环利用技术,力求在环保领域取得新的突破。就在我们采访的间隙,还不时有学生前来请教论文中遇到的难题。“教师的言行、品德修养往往影响学生的一生,在学生的心灵上留下不能磨灭的痕迹,因此教师必须严于律己,做学生的楷模。”李东亚知晓“教师”身份的重量,他从没有半点松懈,工作中、休息中都恪守自己的原则,做到言正、身正。

李东亚的故事,是一曲耕耘科研田野、培育创新英才的教育赞歌。他以“工匠精神”指引应用型人才培养,不仅为学生们提供了知识的滋养,更为他们指明了前进的方向,点亮了未来的希望。

2023年在纺大教室,李东亚为本科生作“挑战杯前期准备及后期收获”主题报告

个人简介:李东亚,博士,教授,硕士生导师,湖北省楚天学者计划“楚天学子”,国家注册环保工程师。从事水体污染控制理论与修复技术的相关研究工作,主要集中于工业废水深度处理及资源化技术的研究及推广应用。2019年获湖北省楚天学者计划资助,承担中央支持地方科技发展专项、湖北自然科学基金等项目10余项。2019 年获湖北省楚天学者计划资助,承担中央支持地方科技发展专项、湖北自然科学基金等项目10余项,已发表高水平论文70余篇,申请国家发明专利 20余项,相关研究获得湖北省科技发明二等奖等奖励。